Общение с папой было и остается счастьем, причем таким счастьем, которое дано все сразу, а не по частям. Поэтому обычно вспоминаются мне и живут со мной не отдельные темы разговоров, поездки, встречи, а как бы всё целиком. И когда вычленяешь мысленно что-то одно, по цепочке вытягивается на свет Божий и все прочее — и не остановиться, как не оторваться от книги, которая драгоценна для тебя каждой страницей.

Кстати, о книгах. У папы была такая драгоценная книга — зачитанный и аккуратно повторно переплетенный том Александра Блока. Он возил его с собой везде. Я видел этот синий том на прикроватных тумбочках в гостиничных номерах, на столиках в купе поездов и в салонах самолетов, на скамейке на даче, в больничной палате. Блок был всегда с ним.

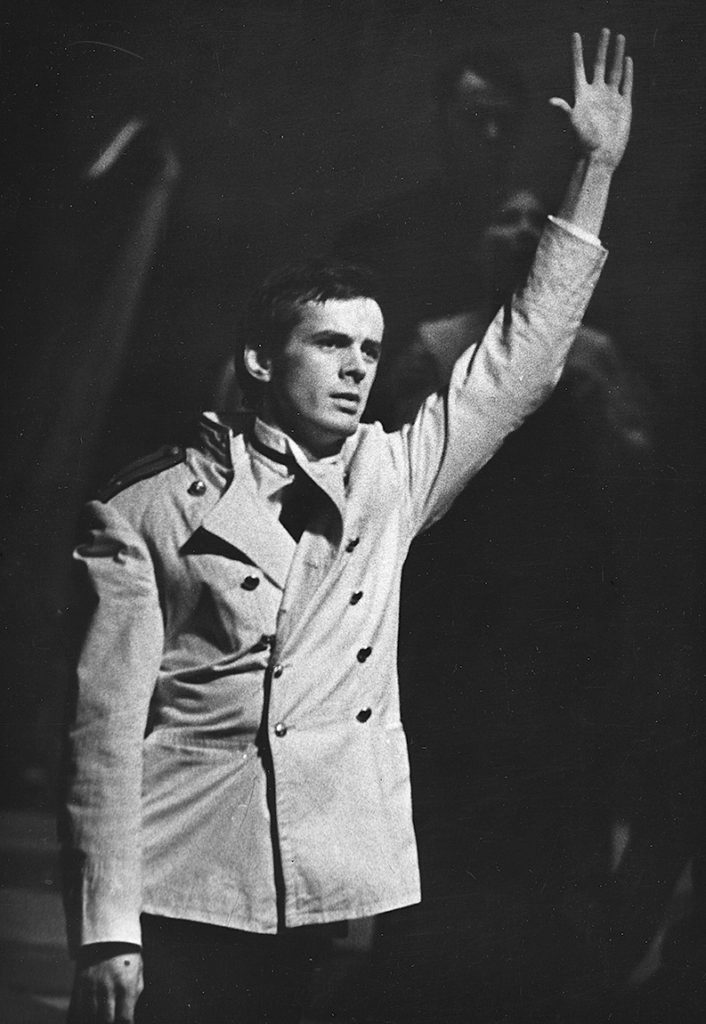

Вспоминается в связи с зачитанным томом и другое — то, что принято называть творческой лабораторией. У папы такая творческая лаборатория — это тексты инсценировок и сценариев, нередко переписанные им и уточненные настолько, что он становится фактически соавтором драматурга и режиссера. Но его творческая лаборатория — это еще и книги. По книжным полкам папиной домашней библиотеки можно проследить историю его ролей. Его подход к работе над ролью был всеохватным, тотальным. Он хотел и стремился прочитать как можно больше из написанного о том, чью судьбу ему предстояло прожить на сцене или в кинокадре. Поэтому в его библиотеке — десятки книг о Достоевском, десятки книг о Блоке, причем есть и прижизненные издания Достоевского и Блока. А потом, по мере возникновения ролей, — книги об Александре II, об адмирале Колчаке, о Максиме Горьком. А у истоков его книжного собрания — уникальные издания 1920-х годов, чудом найденные у ленинградских букинистов, посвященные лейтенанту Петру Петровичу Шмидту и восстанию на «Очакове». Это время ставшего легендарным спектакля Ленинградского ТЮЗа — ТЮЗа эпохи Зиновия Яковлевича Корогодского, папиного учителя. «После казни прошу…», в котором папа — Петр Петрович Шмидт. Моя мама, Екатерина Маркова, побывав на этом спектакле, поняла, что бесповоротно влюбилась в Тараторкина, как она часто вспоминает. Потом, десятки лет спустя, когда ТЮЗ отмечал один из юбилеев, папа выйдет на сцену родного театра в том самом кителе лейтенанта Шмидта из «После казни прошу…». Его встретили такой овацией, что он долго не мог начать говорить.

А с Блоком связана еще и история одного портрета. Когда в Театре имени Моссовета папа сыграл Александра Блока в спектакле «Версия» по пьесе Александра Штейна, Фаина Георгиевна Раневская подарила ему фотографию. Это знаменитый фотопортрет Блока, выполненный в студии Наппельбаума. Фотография была подарком самого Блока Анне Ахматовой, которая передала его Раневской, а Раневская — папе. На обороте портрета дарственная надпись: «Юрочке за то, что люблю. А больше всего в жизни я люблю талант. Раневская». Мне представляется очень красивой и правильной такая преемственность, творческая перекличка во времени. Через два рукопожатия (Блок, Ахматова — Раневская, Тараторкин) они встретились — Блок и папа.

Когда мне было девять лет, папа впервые повез меня в свой Ленинград, который он так всегда и называл Ленинградом. Это была довольно обычная поездка. Видимо, девятилетнего меня он решил не вести туда, куда поведет через десять лет — девятнадцатилетнего. Тогда, в первую поездку, мы были на реках и каналах, в Петергофе, в Эрмитаже. А спустя десять лет у нас были уже совсем иные маршруты: он водил меня по дворам и кварталам своего детства, а потом — по дворам и кварталам Раскольникова. И тогда я ощутил, каким культом сохранялось в его душе все, связанное с детством, с мамой (отец ушел рано, папе было всего семь лет, воспоминания об отце у него сохранились отрывочные, «атмосферные», как он говорил). Это был культ тех добрых впечатлений и воспоминаний, вынесенных из детства, о спасительном значении которых говорил Достоевский.

Примечательно, что очень часто театроведы и театральные критики, да и просто внимательные наблюдатели давали папе устно и письменно такие характеристики: «аристократизм», «порода», «благородство». Уверен, эти точно подмеченные черты его личности — тоже оттуда, из ленинградского детства и юности.

И вот он ведет меня в тот мир, в котором внешне уже мало что сохранилось со времени его детства. Но папа помнит каждую точку, каждую примету: где что было тогда, как звали соседей и продавцов в магазине, куда и к кому ходили в гости, как шли в школу они с сестрой Верой. Помню, после долгого монолога он, всматриваясь в изменившийся городской ландшафт, сказал как выдохнул: «Грустно…»

Однако именно грустным я редко вспоминаю его. Как-то он определил самого себя неожиданным для меня словом: «Я же балагур». При папиной способности к внимательности, серьезности и совершенству в любом деле, как творческом, так и обыденном, бытовом, слово «балагур» показалось мне словом не из его репертуара. Но потом я понял, что его изящное чувство юмора, его добрая ирония (по крайней мере, в нашем с ним общении моего взрослого периода он часто бывал ласково ироничен) были естественными спутниками его жизнелюбия и благодарности. Он как-то удивительно благодарно жил: благодарно за случившееся и за не случившееся.

Однажды он мне сказал, вспоминая тяжелую болезнь, предшествовавшую съемкам в «Преступлении и наказании» у Кулиджанова: «А я же тогда мог и не встать…» Лев Александрович Кулиджанов выбрал своего Раскольникова заочно, по фотографии. Однако могло ничего не произойти, Раскольников Кулиджанова лежал в ленинградской больнице, не мог ходить, мог и не встать. И встал, и помнил, что мог не встать, и говорил об этом с благодарностью к жизни. И этой, выражаясь по-философски, экзистенциальной благодарности способствовало еще одно счастливое свойство папиной натуры — он умел быть весь здесь и сейчас. Если он читает сказку детям или внукам, он весь в этом действии (и если моет посуду — тоже). Если я прошу его совета, он полностью погружен в ситуацию, потребовавшую этого совета. Если он сорадуется, то полностью, если сопереживает, то целиком.

И так же, «целиком и полностью», он делал то, что было в радость его детям и внукам. Когда я был маленьким, любил ходить в метро и наблюдать прибытие и отправление поездов. Это у меня называлось «нюхать метро». И мы с ним ходили «нюхать» на «Маяковскую», и я был горд и счастлив, что папа с такой серьезностью относится к этой важной для меня процедуре. Однажды все закончилось поездкой в кабине машиниста, который, предложив мне прокатиться, папу предупредил: «А вы на корточки присядьте, здесь вас видеть не должны — это не театр». Когда я увлекся космонавтикой, папа раз десять ходил со мной в павильон «Космос» на ВДНХ и в Планетарий, в котором, как только гасили свет и начинался лекционный сеанс, папа безмятежно засыпал: только теперь я понимаю, насколько он уставал, какой насыщенной была его повседневная жизнь.

Дети взрослеют — и уже на другом материале и в других ситуациях проявляется все та же папина душевная включенность во всё. Он не менее заинтересованный собеседник в наших разговорах о русской истории или архивном деле (в связи с моим выбором профессии), а один из афоризмов великого историка Ключевского запоминает и цитирует во многих интервью: «Закономерность исторических событий обратно пропорциональна их духовности». Иронический ум Ключевского здесь вступает в резонанс с мышлением «балагура».

Во всяком деле он — артист, артист совершенного стиля. Недаром так часто говорили и писали о его особой породе, благородстве, аристократизме. Воистину так. А причудливый мир документов сохранил еще одно измерение понятия «артист». Папин военный билет — это документальный шедевр. Папа любил рассказывать, как он пришел в Ленинграде в военкомат на перерегистрацию. Военком видит, что в графе «гражданская специальность» в папином военном билете написано, что он слесарь. «Ну, произошли ли с тех пор в вашей профессиональной деятельности какие-нибудь изменения?» — «Да, закончил студию при ТЮЗе». — «И кто вы теперь?» — «Актер». Военком ничего не исправляет, просто делает приписку в военном билете. Отныне папина гражданская специальность беспрецедентна: «слесарь-актер».

Он любил и понимал красоту не только в искусстве или природе. Пожалуй, особенно он любил красоту в человеческих отношениях. Несколько раз он мне рассказывал одну и ту же историю. Когда папа с мамой окончательно воссоединились в Москве (до этого папа жил на два города, продолжал работать в Ленинградском ТЮЗе) в 1974 году, его новым театром на сорок с лишним лет стал Московский академический театр имени Моссовета. Через какое-то время Юрий Александрович Завадский пригласил папу — вторым исполнителем — на роль Раскольникова в спектакле «Петербургские сновидения», в котором первым Раскольниковым был Геннадий Бортников. Правдой будет сказать, что Бортников, конечно, очень переживал ввод другого артиста, ставшего уже хрестоматийным кинематографическим Раскольниковым, на эту роль. И как бы трудно ни было, «первый» Раскольников после первого сыгранного папой спектакля дожидался «второго» Раскольникова в его гримерной с огромным букетом цветов. «Это было красиво!» — не раз вспоминал папа. Как вспоминал и то, как отреагировал Завадский на исполнение папой роли Раскольникова в его, Завадского, спектакле. Он ему сказал: «Знаешь, я про это спектакль не ставил, но я тебе благодарен за то, что ты это сыграл». И еще цветочек из того же букета, связанного с Завадским. Поступая в Театр имени Моссовета, папа оговорил с директором театра свое пожелание иметь возможность ездить в Ленинград играть в тех спектаклях, в которых ТЮЗ просил его остаться, хотя бы на время. Директор театра пересказывал Завадскому эту просьбу молодого артиста с явным смущением. А Завадский успокоил директора: «Если бы для этого молодого человека не были важны обязательства перед его театром, я не пригласил бы его в свой».

Так случилось, что я был папиным спутником в его последний — не приезд даже, а проезд — в родной город. Мы ехали на поезде из Хельсинки через Санкт-Петербург. Поезд останавливался на Ладожском вокзале ночью. Почему-то мы оба не спали, а поезд все стоял и стоял, гораздо дольше расписания. А потом очень медленно двигался сквозь город — пустынный, спящий. Папа не отрывался от окна, смотрел на свой любимый Ленинград — и не мог наглядеться. Вот так и я всю жизнь: смотрю на удивительного этого человека, который мой папа, — и не могу наглядеться.