Перечитывая позднего Толстого

Среди многих так называемых противоречий Толстого — о, с каким жаром мы смакуем несоответствия между его проповедью (направленной в первую очередь на себя самого) и реальной жизненной практикой, «заповедями» и «злодеяниями», — наименее бросается в глаза то, что имеет самое непосредственное отношение к литературе. Автор абзацев-великанов, не робеющий перед тем, чтобы поставить в одном предложении четыре «что» и (вероятно, к ужасу Бабеля) оснастить одно существительное тремя прилагательными, прозаик и публицист, чьи тексты худо-бедно уместились в 90 увесистых томов, — Толстой не любил слова, не доверял им.

Скепсис этот не имеет никакого отношения, скажем, к стенаниям великого современника и соперника Толстого Флобера, донимавшего корреспондентов рассказами о том, как это трудно — хорошо писать. Французский гений оттачивал свои фразы, разумея некий идеал — им же во многом и выдуманный; он был жрецом — самым лучшим, самым мастеровитым, — озабоченным безупречностью церемонии, и, действительно, достиг в этом удивительных, неизвестных прежде высот.

А Толстой мечтал упразднить и жрецов, и церемонии — и вовсе отказаться от самозабвенного камлания.

Особенной остроты это желание достигло в последней трети XIX века, когда, сочинив два совершенных в своем роде романа, Толстой оказался перед выбором, как быть дальше, — и двинулся по пути борьбы с фикшеном, выдумкой, праздным сочинительством.

Вот его главные вехи на этом пути.

1882 год: закончена работа над «Исповедью» — скандальной духовной автобиографией, резко противопоставляющей частные религиозные поиски автора тогдашнему интеллектуальному мейнстриму, равно консервативному (к власти как раз пришел Александр III) и революционному (народники только что осуществили самый успешный теракт в истории России).

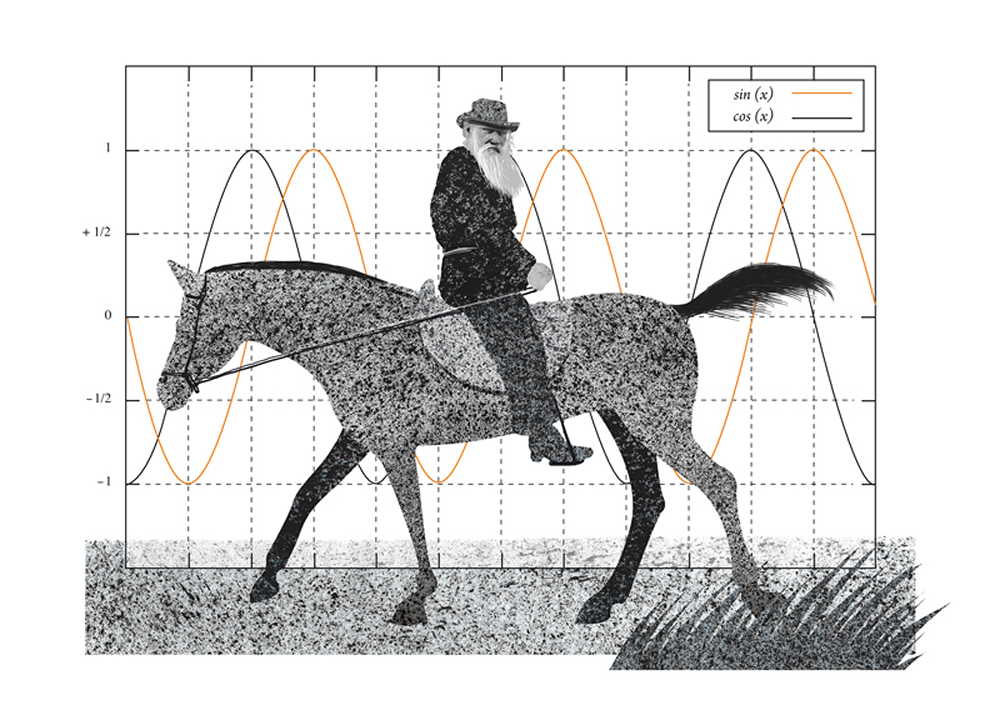

1886 год: Толстой пишет «Холстомер» — рассказ от лица лошади, служащий не сатирическим (как это было бы, скажем, у Свифта или Щедрина), но онтологическим целям; сегодня мы бы сказали, что автор нашел новую оптику для разговора о зрелом капитализме — и дал голос тем, кто биологически был его лишен. В том же году выходит повесть «Смерть Ивана Ильича» — в сущности, конспект потенциального романа, в котором писатель сочетает очень искусную, «литературную», работу с деталями и совсем не литературный — больше-чем-жизнь — способ изображения пограничных состояний. Наконец, еще один значительный текст того времени — народный рассказ «Много ли человеку земли нужно», вещь, удачно мимикрирующая под фольклор, но вполне свободная от ложной многозначительности притч и всяческих иносказаний.

1890 год: завершение работы над «Крейцеровой сонатой» — одновременно пуританским манифестом, судебной речью и детективным рассказом, в котором выдуманные происшествия должны обеспечить риторическую убедительность поучению, эстетика — взять под ружье дидактике. Проза становится орудием прямого действия, слава писателя — залогом популярности текста во всем мире, выданный властями цензурный запрет — идеальным маркетинговым инструментом.

1898 год: сочинение еще пары эротических блокбастеров, которые так и не будут опубликованы в России до смерти писателя, — «Дьявола» и «Отца Сергия». Первая повесть — чуть беллетризованное описание собственных чувственных переживаний с двумя как бы противоположными, но, в сущности, сходными концовками: всплеск незаконной страсти оборачивается насилием — направленным на себя или на соучастницу «падения». «Отец Сергий» — нечто вроде светской сказки: Толстой всматривается в собственное тщеславие — еще бы: нет в конце XIX века более влиятельного мыслителя, — и ведет героя к единственно возможному выходу, созвучному с предсмертным «удирать».

1903, 1904 и 1905 годы: что-то вроде последнего танца великого прозаика — за это время были закончены «Алеша-горшок», «После бала», «Хаджи-Мурат» и начаты «Посмертные записки старца Федора Кузьмича» (так и оставшиеся в стадии многообещающего пролога). Толстой создает свой лучший «наивный» рассказ о простой жизни и внезапной смерти, предназначенный для того, чтобы его поняли не только в петербургском салоне (эту историю обожал Блок), но и в тульской избе; лаконичный антигосударственный памфлет, парадоксально сополагающий светские увеселения и военный произвол; исторический мини-роман, в котором Толстой снова забирается в голову знаменитых людей, обнаруживая там высокие порывы (очень редко) и низкие страсти (по большей части); упражнение в жанре альтернативной истории, основанное на народном поверье о судьбе опростившегося императора Александра I.

Что роднит эти произведения — помимо угасания фиктивной фабулы в пользу сказа или исторического нарратива? Что хочет сказать Толстой, погружаясь в биографии чеченского полевого командира Хаджи-Мурата или горделивого аристократа Степана Касатского, который решил сделаться святым назло своему кругу?

Приведем несколько цитат из разных текстов.

«Я не переставая думал об этом и только долго после самых разнообразных отношений с людьми понял, наконец, значение, которое приписывается людьми этим странным словам. Значение их такое: люди руководятся в жизни не делами, а словами. Они любят не столько возможность делать или не делать что-нибудь, сколько возможность говорить о разных предметах условленные между ними слова. Таковые слова, считающиеся очень важными между ними, суть слова: мой, моя, мое, которые они говорят про различные вещи, существа и предметы, даже про землю, про людей и про лошадей. Про одну и ту же вещь они условливаются, чтобы только один говорил — мое. И тот, кто про наибольшее число вещей по этой условленной между ними игре говорит мое, тот считается у них счастливейшим. Для чего это так, я не знаю; но это так. Я долго прежде старался объяснить себе это какою-нибудь прямою выгодою; но это оказалось несправедливым».

«Глаза их встретились и узнали друг друга. Не то чтобы они видели когда друг друга: они никогда не видались, но во взгляде, которым они обменялись, они (особенно он) почувствовали, что они знают друг друга, понятны друг другу. Сомневаться после этого взгляда в том, что это был дьявол, а не простая, добрая, милая, робкая женщина, нельзя было».

«Глаза этих двух людей, встретившись, говорили друг другу многое, невыразимое словами, и уж совсем не то, что говорил переводчик. Они прямо, без слов, высказывали друг о друге всю истину: глаза Воронцова говорили, что он не верит ни одному слову из всего того, что говорил Хаджи-Мурат, что он знает, что он — враг всему русскому, всегда останется таким и теперь покоряется только потому, что принужден к этому. И Хаджи-Мурат понимал это и все-таки уверял в своей преданности. Глаза же Хаджи-Мурата говорили, что старику этому надо бы думать о смерти, а не о войне, но что он, хоть и стар, но хитер, и надо быть осторожным с ним. И Воронцов понимал это и все-таки говорил Хаджи-Мурату то, что считал нужным для успеха войны».

По Толстому, проблема даже не в том, что люди, которые давно живут в обществе, неспособны наладить бережное, чуткое, «экологичное» общение, — и, соответственно, что гармонию можно восстановить, избавившись от токсичных, дискредитировавших себя слов и речевых конструкций. Прорыв к истинному взаимопониманию возможен — и в этом заложена радикальная интуиция Толстого — только мимо языка, в обход утратившего доверие канала коммуникации.

По-настоящему говорить можно только сердцем, и написав это, мы понимаем, что прямым толстовским наследником, который додумал за классиком самую невыносимую из его мыслей, оказался не Бунин и не Набоков, а Владимир Сорокин — лингвист-киллер, собравший полный ягдташ убитых стилей, сюжетов, жанров. Но язык, этот неистребимый человеческий предрассудок, пока оказывается сильнее. Телепатическая утопия снова откладывается.