Телефон предлагает любоваться путешествиями, семьёй, друзьями, специально собирая кадры в подборки. 2021, 2019, 2017… Ты соглашаешься, и, переместившись из новостей, подолгу рассматриваешь лица на снимках, заглядываешь в глаза, и не только другим, но и себе самому, и завидуешь. Не тому, что все вы моложе и свежее, а другому. Тому, что беспечны.

Делать новые снимки, где бы ни оказался, почему-то теперь хочется всё реже.

Зато хочется написать о загаданных желаниях. Звучит сладостно, по-восточному. Но пусть не будет фальши, пускай сбудется то, что и правда важно. Я пишу эти слова в Таджикистане, полусидя в гостинице, подложив подушку под ноутбук. За окном – темень, пойду прогуляться по Душанбе.

…

Я вернулся из города, сейчас – ночь, два часа, но пока не спится, по Москве – только полночь.

Я шёл через затемнённый парк по петляющей дорожке среди деревьев, кустов, цветов – цветы были повсюду, темнели розы. Там и тут на лавочках сидели, как бы затаившись. Вышел на широкий проспект, по краям были ярко подсвеченные крупные здания, на одном здании красовался огромный портрет. Вдоль проспекта перемещались группки, почти все – пацаны. В том, как они смотрели, двигались, переговаривались была беспечность. Эта беспечность была разлита в тёплом сумрачном воздухе. В воздухе было и другое – и тревога, и чуждость, и суровость… Но было и это, роднящее с тем былым, которое я высматриваю в телефоне. Да, всё странное, немного театральное… Отряды пацанов – мимо помпезных зданий. Попадались и девушки, как правило, в удивительных нарядах. И всё-таки – витал таинственный дух мира.

Мне хотелось найти, где поужинать. Очередное здание с колоннами горело поверх ярким серебристым огнём. Я взбежал по каменной лестнице наверх, почти под крышу, но двери были закрыты, на площадке перед ними валялись куски штукатурки. Спустился, возле здания кучковалась молодёжь, несколько девчонок.

– Привет, – сказал я, вглядываясь в одну из них, в зелёном одеянии и того же цвета платке. – Ты не знаешь, где…

Меня перебил на своём языке подскочивший парень.

– Где можно поужинать? – сказал я.

В ответ на ломаном русском он спросил, сколько нас, один ли я. «Нет, ещё идут», – инстинктивно ответил я. Даже в полутьме было видно, что он чем-то одурманен: лицо перекошено и глаза смотрят ошалело.

– Вон туда надо, – девушка показала жестами, куда.

Я пошёл, и уже на проспекте парень нагнал меня, спрашивая что-то на своём языке. Я пожал плечами, он крикнул мне в спину – гортанные и отрывистые слова.

И всё-таки в этом крике была ребячливая игра…

Пройдя очередными зарослями и теменью, я нашёл странное заведение: человек пять охранников, человек десять официантов, и ни одного посетителя. Громкая музыка, бараний кебаб, кружка пива.

Официант приветливо спросил: откуда я и сказал, что жил у Выхино, так и сказал: у Выхино, и, подсаживаясь за большой круглый стол, назвался Рузи, и стал легко и бесцеремонно рассказывать и расспрашивать. Ему тридцать два, и уже трое детей.

– А у тебя?

– Пока двое.

– Ждёшь ещё? – проницательный блеск глаз.

Я суеверно не подтвердил, что-то пробормотал и отвлёкся, листая ленту в телефоне, но его это совершенно не смутило.

– Жена пишет? – продолжил он догадливое дознание, подмигивая на телефон.

– Новости смотрю.

– А… Новости… Плохо всё!

И, странно засмеявшись, он заговорил о том, что к ним в ресторан устроился хороший мужик из Питера, а год назад вообще было много русских…

– Приходят такие: «Работа есть?» – он смеялся, вскинув брови и наморщивая лоб, – Как раньше мы у вас…

– Спокойно здесь?

– Да… Это главное.

Я кивнул с полным согласием, и сделал глоток: за это.

Он принялся рассказывать про беженцев из Афганистана, у них было всё, самые богатые смогли пройти через границу, и живут лагерем в горах, ненужные никому, но всё равно рады, что спаслись. Неизвестно, что будет завтра, вдруг война сюда придёт. Была война в Душанбе, он помнит мало, был маленьким, погибли отец и старший брат, их застрелили неподалёку, на улице рядом, и машину забрали.

– Главное – спокойно, – повторил я за ним и допил пиво.

…

Пишу в самолёте после долгого дня. Мы поднимаемся над закатными горами, убелёнными ледяной солью.

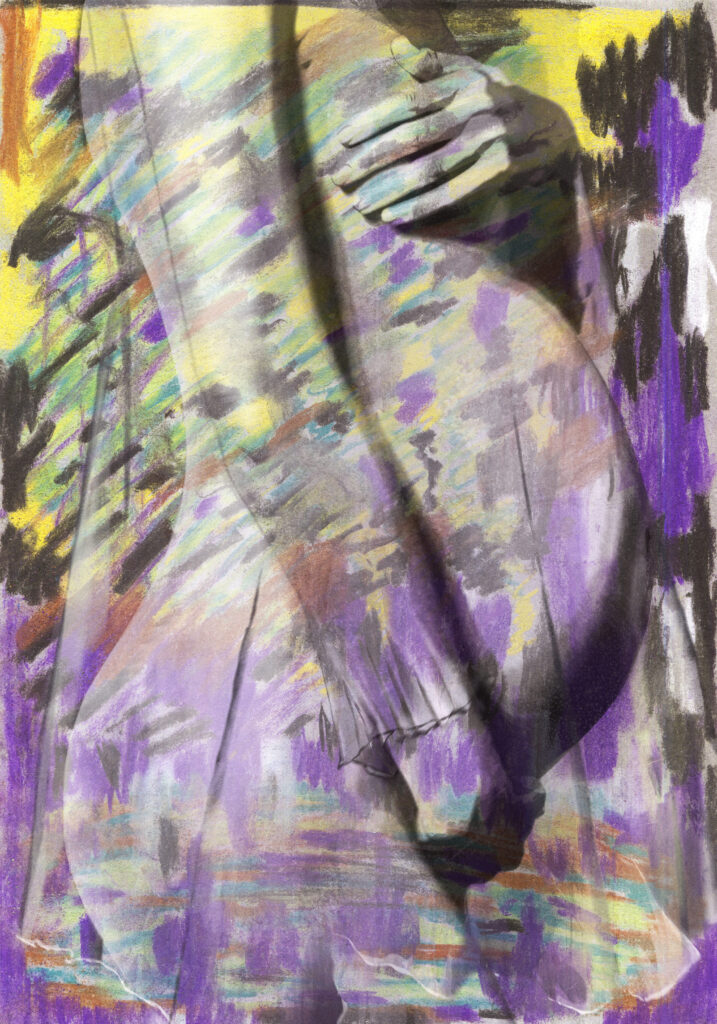

Ночью никак не мог заснуть и, приобняв подушку, вспоминал живот жены. Тугой и огромный, дозревший.

Я лежал с закрытыми глазами и думал о том, как хотелось бы, чтобы дитя легко родилось на свет и росло в радости и доброте, и, возрастая, не ведало того, что заставляет меня с невротичной частотой листать ленту. И чтобы дети, вообще все дети перестали мучиться из-за взрослых…

Пока я так просто думал, мне стало казаться, что в гостиничном номере что-то происходит, какое-то таинственное колебание воздуха, лёгкая дрожь, как будто через эти помыслы и пожелания я очутился внутри ёлочного шарика. Наверное, это было просто засыпание, шарик качнулся, и, вздрогнув с встрепенувшимся разбуженным сердцем, я даже услышал посторонний звук – стакан на тумбочке слегка чокнулся с телефоном. Захотелось посмотреть в мобильник, окунуться в слепящий ад, но я удержался усилием воли, и не разлепил веки.

Утром я так торопился, что опять не смотрел в него.

– Вы ничего не чувствовали? – спросил меня провожатый, благородный старик-поэт с седым клинышком бороды. – Было землетрясение. Ну ничего, нам ещё повезло. В Афганистане погибли тысячи, – он повторил с нажимом: – Тысячи! – и добавил: Всё такое слабое.

Он имел в виду хрупкое, но слабое – даже лучше. Простые слова. Как ценишь и как понимаешь теперь самое простое!

Смотрю из окошка самолёта на посоленные горы в косых жёлтых лучах.

«Горе же беременным и питающим сосцами в те дни! Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою…» С самого детства, сын священника, я слышал эти слова из Евангелия про конец света, и представлял, каково это – быть застигнутыми огромной бедой…

Я вступаю в новый год, готовясь снова стать отцом. Потому что где-то внутри меня есть ещё другие слова, которые хочется протяжно напевать: и на земле мир, в человецех благоволение…

Как это понятно!.. Мир, и человецы, и благоволение, слово, которое можно не переводить, достаточно просто чувствовать надеющимся слабым сердцем.