И ничего не предвещало, ничего практически.

Лиза родилась у мамы поздно, когда та не ждала уже — разве беременеют в сорок два? Мама загадала ее под бой курантов на корпоративе. Так и сказала — тебя принес мне Дед Мороз, поэтому мы отмечаем твой день рождения в начале октября. Возможно, именно Дедом Морозом и был Лизин папа. Лиза его так представляла: мужчина в синем халате с оторочкой из белого искусственного меха, а под халатом безволосые и загорелые грудь и пресс, как у стриптизеров в женском клубе. И над дешевой бородой на резинке горят черные восточные глаза, они достались Лизе по наследству.

Но Новый год прошел, и знойный Дед Мороз исчез из маминой жизни, как исчезают любые праздничные дни. А Лиза появилась. Денег у них было не очень много: зарплату маме регулярно сокращали. Ее с ее предпенсионным возрастом особо на работе не ценили. Хотя в то время не ценили никого и ничего, кроме валюты или грубой силы. Теперь же, когда Лизе тридцать, она считает, что вокруг с тех пор мало что изменилось. Но это лирика, мы отошли от темы.

Появился новый ухажер, недолго пожил и скончался, когда Лизе было восемь, а маме пятьдесят один. Больше маминой личной жизни Лиза не застала. Мама все больше времени проводила дома, все меньше красилась и делала укладку. Вместо одежды и косметики тратила деньги на Лизины курсы: математика, английский, подготовительные по истории. Затем у мамы появился диабет, за ним хронический артрит, и к тратам добавились лекарства. Вдруг Лиза обнаружила, что возвращается из института к старушке в байковом халате. У мамы даже появилась седая гулька на затылке, перетянутая резинкой, как жгутом. Лиза вышла на работу, переехала в отдельную квартиру, а мама угасала, как костер на сильном влажном ветру — быстро, безвозвратно.

Потом у мамы появился перелом шейки бедра. С тех пор они — мама и ее бедро — лежат. Сперва в больнице, где маме ставили имплант, и оперировали сложно с ее-то диабетом. Хрупкие кости рассыпались от малейшего давления, имплантат нужен был импортный, тонкий, дорогой. Теперь же мама лежит на собственной кровати и вместо того, чтобы ходить до туалета, ходит под себя.

И ведь ничего не предвещало, ничего практически.

Когда Лиза была маленькой, а мама — здоровой, сильной и веселой, они ели по утрам овсянку. Мама варила ее на молоке, добавляла крупный изюм и мед. К этой овсянке она делала бутерброд с маслом. На обед могла пожарить картошку с зеленым луком — лук мама выращивала в стаканчиках на подоконнике, — а на ужин отварить пельмени. Иногда макароны из бездонного мешка, который был старше Лизы. К макаронам мясо из консервы. Вкуснее Лиза ничего не ела до сих пор.

Она зачерпывает овсянку, подносит ложку к маминому рту. Овсянка пустая и невкусная: мед маме нельзя, изюм она теперь не прожует, белый хлеб — табу. Это не Лизина вина, но Лизе стыдно все равно. Мама ест жуткую кашу смиренно, медленно прожевывает, вытирает рот салфеточным комком. Она просит переключить канал на новости. В новостях всё как обычно. Политики, похожие на серых голубей, кружат друг вокруг друга, будто гоняют корку хлеба. Рыжие дома на рыжем ближневосточном песке, В Южной Америке тайфун и гнутся пальмы, и Лиза некстати вспоминает, что собиралась перед Новым годом слетать на море в отпуск. Раньше не могла: то денег нет, то время неудачное, то не с кем. Теперь маме плохо. Одна эта мысль кажется кощунственной, что маме вот так нехорошо, а она, Лиза, сидит и думает о пляже, коктейлях и волнах. Ей не положено думать о себе сейчас. Тем более об отпуске. Ей неприлично даже спать. Вдруг за время ее сна мамы не станет? Лиза проснется — и уже не к кому будет ехать на другой конец Москвы, чтобы попить чаю. Некому станет звонить по вечерам и говорить «нормально всё, всё хорошо, да, пообедала, недавно вот пришла с работы». Некому будет рассказать о том, что платье новое купила, что чувствует себя не очень, что вероятно это грипп. Некому будет принести продукты. Некому, некому.

Самой себе Лиза практически не готовит. Когда она работает удаленно и остается на несколько дней одна, готовка и уборка медленно теряют смысл. Затем теряет смысл остальное. Если никто тебя не видит, зачем мыть голову и чистить зубы? Заправлять кровать, развешивать белье и покупать продукты. И даже есть не хочется, в конце концов. Оставшись одна, Лиза будто расчеловечивается, а мир теряет цвет. И получается, что свидетели нашего существования, кем бы они ни были, держат нас в тонусе, в облике, в собственной личности. Но это экзистенциальные и мутные глубины, а мы с Лизой хотели рассказать вам о другом.

Ведь ничего не предвещало, ничего практически.

Дни идут, мама истончается, но становится тяжелее, меняется плотность ее тела. Теперь сиделка не справляется с тем, чтобы тащить ее до ванной, теперь они с Лизой тащат маму вдвоем. Мама еле переставляет ноги, наваливаясь на Лизу всем телом, придавливая, как гравитация большой планеты. Она с трудом забирается на пластиковое сиденье, установленное поперек ванной, и скрещивает руки, горбится в попытке спрятать от посторонних глаз складки, пигментные пятна, седые волосы на лобке. Ее кожа похожа на пергаментную бумагу, сбрызнутую маслом. Мама будто лишилась пола, формы, цвета. Она твердит, как надоело в этом теле, как тяжело, когда ей больно постоянно, когда оно не слушается. Я не хочу так жить, ты понимаешь, говорит. Устала.

Но Лиза не устала. Лиза с сиделкой трут маму мочалкой, поливают из душевой лейки, вытирают полотенцем — зеленым, жестковатым, нитяные петли в центре вытерлись, поэтому оно махровое частями.

Этим полотенцем мама вытирала Лизу, еще когда той было пять. Мама водила ее в бассейн недалеко от дома, в совсем небольшой лягушатник. Там Лиза научилась плавать — быстро, потому что не двигаться в ледяной воде не получалось, и Лиза волей-неволей начинала плыть, лишь бы согреться. Но в конце занятий она ложилась на спину, раскинув руки, и изучала советские мозаичные профили на стенах: дельфины, чайки, циклопические мужчины — древние гиганты с огромными ладонями, создатели мертвой империи. Мама всегда ждала ее в раздевалке, растирала зеленым полотенцем, сушила голову, давала булочку с повидлом, которую брала в киоске на углу.

Один раз Лиза вышла в раздевалку, а мамы не было. Оббежав лабиринт из шкафчиков, Лиза выскочила прямо в купальнике и шлепках в гулкий холодный холл с часами, где ожидали люди. Но мамы не было и там. Она нашлась минуты через три хтонического ужаса, просто отлучилась в туалет. Она гладила Лизу по мокрой голове и говорила: я здесь, я никогда тебя не брошу, что ты.

Я так тебя люблю, мама, не уходи, мама, куда же ты собралась, хочет сказать ей Лиза, но мама не услышит.

Лиза идет на кухню, чтобы не делать маме хуже своими покрасневшими глазами. Ветер за окном мотает тополя, те хватают сумрак голыми ветвями. Свет фонаря ложится на козырек подъезда, в полосу света то и дело залетает снег. Тихо, как в морозильной камере.

Приходит сообщение: Андрей предлагает встретиться. Он милый. Они познакомились не так давно, но уже остаются друг у друга на ночь. Утром, днем и вечером они на связи постоянно, и Лизе впервые кажется, что это с ней надолго, возможно, навсегда.

Она пишет Андрею — не «прости, я занята», а «ок, во сколько?» Ей невыносимо стыдно, но в то же время она рада, что сегодня не уснет одна и завтра не одна проснется. Ей стыдно, но она прощается с сиделкой, целует маму в лоб — мама не размыкает веки, — и убегает в ночь, спешит к метро, пока оно открыто. Ей стало вдруг легко и хорошо. Это приводит ее в ужас, но не настолько, чтобы повернуть назад.

И ничего не предвещало, ничего практически.

Сиделка звонит часа в три ночи. Мама не ела толком сутки, отказывалась от всего. Упал сахар, стало плохо, вызывали скорую. Скорая вколола глюкозу, сказала, что с диабетом нужно вовремя питаться. Что делать, Лиза, интересуется сиделка.

Лиза вскакивает, перебудив Андрея, начинает одеваться. Он хочет ехать с ней, но Лиза против. Не так он должен с мамой познакомиться — ночью, по следам врачей из скорой. Они ругаются, потом, пока Лиза едет на такси, успевают помириться. Ты, если что, сразу звони, приеду, говорит Андрей.

Мама лежит и смотрит в потолок, сжав губы бледной ниткой.

Лиза повторяет: надо есть. Тебе нельзя голодать, мам, сахар падает. Надо расхаживаться понемногу, помнишь, доктор нам сказал? Иначе операцию зря делали, иначе так и не сможешь встать, мам. Лиза вспоминает дачу, обещает, что они туда поедут. Лиза говорит о том, что можно будет выходить во двор, гулять перед подъездом — и слишком поздно вспоминает, что мамина подружка умерла примерно год назад, инсульт. Гулять перед подъездом больше не с кем.

Я не хочу есть, отвечает мама. Я к бабушке и дедушке хочу.

Мама, не говори так, я тебя прошу.

Я не шучу, я не могу так больше, Лизонька. Ты отпусти уже меня, я не могу.

Мам, ну зачем ты…

А вот это всё зачем?

У Лизы нет ответа. Мама смотрит в потолок и будто видит за ним что-то. Лизе хочется заметить, что у нее нет выбора — что значит «отпусти»? Как мама представляет себе это? Что Лиза рассчитается с сиделкой, не станет приезжать, а после, через месяцок вывезет в морг тело? Вдруг оказалось невыносимо больно наблюдать, как близкий человек уходит. Как он мутирует в иное что-то, становится чужим.

Но без свидетелей мутация пойдет быстрее, мы это недавно обсудили.

Утро тридцать первого Лиза встречает в больнице. Маму нужно привезти домой, на Новый год выписывают всех, не глядя на диагноз. Раз пациент не помирает, то может встретить праздник в собственной постели. Это уже третья выписка за месяц. Лиза успела привыкнуть к гулким зеленым коридорам приемного отделения, лязгу каталок по кафельным стыкам, окрикам санитарок и сестер. Успела подстроиться под больничный ритм, понять уклад той жизни, научилась сразу понимать, к кому и с чем ей стоит подходить. Она допивает невкусный кофе из автомата. Она даже подумывает устроиться в больницу на работу. Здесь она может расслабиться. Ненадолго переложить ответственность за маму на врачей.

Андрей зовет отметить Новый год у общих друзей. Я не могу приехать, пишет Лиза, маме снова было плохо, забираю из больницы.

Выкатывают маму, Лиза с сиделкой грузятся с ней в скорую и едут к дому. В машине укачивает. По радио кричит «Дискотека Авария», к «Дискотеке» мчится Новый год, но, видимо, куда-то мимо Лизы, мамы и сиделки. Андрей шлет грустный смайлик.

Часов в восемь мама ложится спать под новогодние «Огоньки». Лиза садится в желтоватом сумраке на кухне. Телефон жужжит. Андрей ей пишет, что скучает, праздник без нее не тот. Предлагает помощь, предлагает встретить Новый год втроем — он, она, Лизина мама. Но от одной мысли, что он сюда приедет, зайдет в спертый, прогорклый от лекарств воздух и увидит оболочку мамы, сиделку, таблетки и шприцы, Лизе делается дурно. Она отказывается.

Сиделка подбирается к ней по коридору, громко шепчет: у вашей мамы суставы обострились. Таблетки уже не помогают, мучается бедная. Вы бы вызвали врача еще раз, пусть пропишет что-нибудь сильнее. А то она спать не может, еще сахар…

Сиделка дожидается Лизиного кивка и крадется в комнату обратно, на дежурство. А Лиза, хоть и кивнула, но не понимает, что тут сделать. Все возможные врачи уже выписали всё, что можно. Она смотрит в стену. Наливает чай. Пьет, не чувствуя вкуса.

Еще она подсчитывает деньги. Платить сиделке она сможет еще месяц, а дальше что? Наверное, придется перестать снимать отдельную квартиру, переехать к маме. Наверное, придется оставить сиделку на полдня вместо суток. Справится ли Лиза в другие полдня? Согласится ли сиделка на половину заработка? Лиза будто сама оказалась заперта в больном и старом теле, в однушке, в спертом воздухе, в клетке из острой боли.

Она задыхается.

Ты где сейчас, пишет она Андрею. Он быстро отвечает, присылает адрес, ехать на такси минут пятнадцать-двадцать-двадцать пять. Лизе без разницы, хоть час.

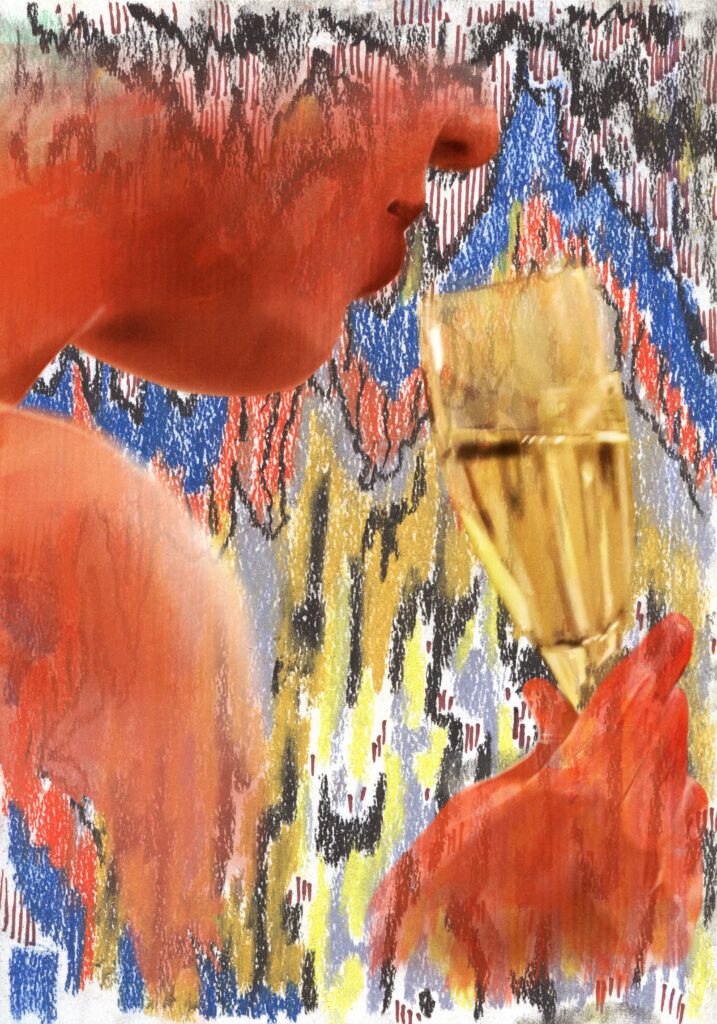

Уже в гостях она впервые улыбается за день. Впервые за день ест — не очень вкусный оливье, лучше бы мамину картошку, но той картошки больше нет, не будет, и лучше бы об этом ей не думать, поэтому нам лучше обсудить салат. Он с вареной курицей, не с колбасой. Кубики картошки, морковки, огурцов, россыпь горошка, зелень и что-то там еще, но это мы рассмотреть не можем, миска и стол делаются неразличимыми из-за слез. Лиза шмыгает носом, Андрей обнимает ее крепче, шутит невпопад и доливает ей игристого в бокал.

Куранты начинают бить. Ударе на десятом Лиза загадывает, чтобы мама умерла. Чтобы ей — им — стало легче наконец, и выпивает залпом.