Этому произведению я присваиваю, — говорил он мне, — главные черты всякой игры: симметрию, произвольность правил, скуку.

Хорхе Луис Борхес, «Анализ творчества Герберта Куэйна»

Кинематограф девяностых, вернее, его выхолощенная видеосалонами и отечественными режиссёрами стилистика, сейчас в особой моде. Человек в вязаном свитере на фоне кирпичной стенки и шепелявый австриец-переросток — символы переломного десятилетия. Бoльшая часть подражаний, цитат и оммажей относится к двум десяткам картин по обе стороны бывшего занавеса, а всё разнообразие жанров, направлений и национальных школ, как правило, опускается — хотя в них-то и содержится та самая «сермяжная правда» поколения. Бунтари-новаторы из ЮАР, Мексики и Югославии заслуживают не меньшего внимания, чем бесконечные уроды Финчера или Балабанова.

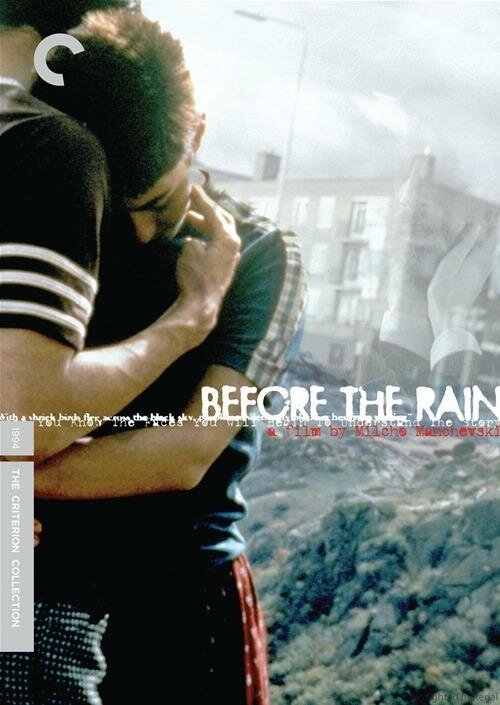

Вооружившись такого рода мысленными конструкциями, недавно я окунулся в дебри восточноевропейского артхауса. Не могу сказать, что пожалел об этом, но менталитет «братьев-славян» зачастую настолько отличался от нашего, что просмотр картины превращался в борьбу непонимания и неприятия. Однако самородки всё же находились — в частности, Милчо Манчевский, изощрённый македонский интеллектуал, в середине десятилетия прогремевший своим опусом «Перед дождём». Фильм этот в первую очередь интересен своей природой — не кинематографической, вернее, не совсем. Это — киноигра. О ней-то и пойдёт речь.

Дать жанровое определение киноигре очень сложно — почти так же сложно, как не выделить её в отдельный жанр. Начнём с того, что это выдумка постмодернистов, перешедших «рубикон» читательского/зрительского невмешательства в происходящее. До них разве только детективы давали нам некоторую свободу: если автор честно демонстрировал все улики и мотивы, вполне реально было догадаться, кто вор/убийца/шантажист до того, как это сделает герой-сыщик — опциональное, впрочем, развлечение. Когда ближе к середине ХХ века авторы начали понимать всю прелесть «совместного» творчества, в художественном мире образовалось новое явление — игра. Хлынул целый поток книг, фильмов, картин, «эксплуатировавших» этот принцип. Но даже если мы сосредоточимся на одной только киноигре, «загнать» её в определённые рамки будет очень трудно. Ведь не только сюжеты (детективные, комические, мелодраматические), но и технологии самих игр могут разниться — от введения нескольких финалов до превращения пространства всего фильма в некий пазл [1]. Всё же определённые паттерны построения всегда можно выделить — этим и займёмся.

Истоки киноигры

Киноигра не является в полной мере интерактивным объектом — зритель остаётся зрителем, он не в силах менять структуру произведения или хотя бы влиять на неё, что, как это ни парадоксально, служит основным принципом любой игры. То есть ближайшие сходные понятия — интерактивные фильмы и книги-игры — нельзя признать её непосредственными предками. Тем не менее, все три явления выходят из единого «зерна»: мультиверсумной интерпретации, или, говоря по-русски, теории мультивселенной. Первым (по крайней мере, первым значительным) апологетом этой идеи в пространстве художественного творчества стал аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес. В ранних произведениях на эту тему (процитированный мной «Анализ творчества Герберта Куэйна») он сперва манифестировал возможности, открывающиеся автору, а потом («Сад расходящихся тропок») перешёл к непосредственной реализации своих замыслов. Его опусы весьма близки к тому, что мы видим у М. Манчевского — зрителю/читателю дают линейно сформированный корпус материала — художественного, документального или псевдодокументального. Условная задача субъекта — разгадать «загадку», данную автором. Однако в случае книги мы способны на минимальную, но чрезвычайно важную манипуляцию материалом — никто (если это не оговорено особо) не запрещает нам переворачивать страницы, шаг за шагом подбирая «ключ» к шифру и в итоге найти верную последовательность [2]. Фильм же не позволяет воздействовать на материал: у нас есть цельный и неделимый блок повествования. Конечно, можно перемонтировать фильм, но это будет агрессивным вмешательством в среду — всё равно что разрезать холст на части и расставить их в своём порядке (деление на главы у Манчевского — не приглашение переставить их, скорее, обозначение каждой главы как параллельной двум другим вселенной). То есть единственный способ взаимодействия зрителя с киноигрой — её одновременная быстрая интерпретация. Намеренный, выполненный после просмотра анализ материала мы опускаем, так как эта деятельность априори выходит за рамки восприятия объекта, задуманные автором — точно так же мы не можем играть в видеоигру, смотря её, как фильм, или рассматривать холст, слушая его.

У рассказов Борхеса и фильма Манчевского есть другое важное различие. В литературном произведении присутствуют те же самые точки А и В, только путь между ними довольно извилист. Разгадывая шифр, читатель рано или поздно придёт к правильному ответу. Но вот у фильма македонского режиссёра нет определённого конца и более того, нет начала — правильного варианта здесь попросту не существует (почему — скажем немного позже). Знающий читатель может возразить: мировой литературе известны аналоги такому построению сюжета — к примеру, «Сказки, у которых три конца» страстного итальянского коммуниста Джанни Родари. Однако его рассказы ещё более линейны, чем работы Борхеса — основная часть текста, как ясно уже по заглавию, оставлена без изменений, лишь к финалу «присоединены» ещё два. Но и они лишь вместе формируют настоящий конец истории: например, в сказке о бедном солдате с волшебным барабаном первый финал описывает добрые дела, которые совершал герой с помощью чудесного инструмента, второй с негодованием говорит о магии, творящей зло, а третий — о том, как барабан утратил свои волшебные свойства, а солдат этому только обрадовался. Прокоммунистический посыл очевиден. В случае же с Манчевским не то что посыл, даже банальные абстрактные утверждения вроде «Война — это плохо» вычленить не удаётся.

Всё же есть книга, с которой у югославской картины много общего — это «Женщина французского лейтенанта» Джона Фаулза, известного британского мистика и экспериментатора. Опять несколько финалов — однако они меняют не только конец истории, но и всё её «тело», начиная с завязки. Например, в одном из финалов читатель вместе с героем понимает, что Сара Вудрафф — девственница, то есть по определению не может быть «женщиной» какого бы то ни было лейтенанта. Другой финал также поддерживает эту теорию, с тем, однако, замечанием, что героиня выдумала эту историю, только чтобы унизить несостоявшегося любовника. Достигается та самая вариативность — в зависимости от совместного выбора автора и его читателя книга обретает форму. То есть и в литературной среде можно найти «предков» киноигры. Объединяет их одно — изменение как главный конструирующий принцип.

С видеоигрой — вернее, её поджанром «интерактивное кино» — у киноигры ещё меньше сходства. Интерактивные фильмы, как правило, строятся по принципу линейного повествования, а вмешательство игрока ограничивается заскриптованным (то есть заранее запрограммированным) управлением героями или так называемыми QTE — от английского Quick Time Events, эпизодами, для продвижения в которых необходимо за очень короткий промежуток времени выполнить правильный порядок действий. Так или иначе, подобные игры ограничивают роль субъекта рамками истории — хотя можно повлиять на развязку (в современных проектах может быть около 5-7 финалов, однако все они заранее написаны и срежиссированы), основные события и арки героев останутся неизменными.

То же касается немногих примеров «игры» в других видах искусства — например, изобразительных. Известные картины «Портрет четы Арнольфини» Яна Ван Эйка и «Менины» Диего Веласкеса хотя и представляют собой удивительные головоломки — в «Портрете» истинный смысл картины угадывается лишь в отражении круглого зеркала, а «Менины» оказываются вывернутым наизнанку парадным портретом испанской Королевской семьи — за рамки заданного «сценария» никак не выходят.

Игра ли игра?

Мы уже говорили о том, что краеугольный камень киноигры — её вариативность. Фрагменты не объединяются в очевидный порядок, по крайней мере, не в один. Хрестоматийный пример — фильм «Улика» Джонатана Линна, где каждая из четырёх концовок не только влияла на смысл и тон произведения, но и полностью меняла идентичность героев: дворецкий Уодсворд оказывался мистером Бодди, одним из гостей на званом ужине, и так далее. Однако сколько бы вариантов ни появлялось, все они идеально стыковались с другими частями сюжета и не выпадали из общего ритма картины. «Перед дождём» в этом плане можно назвать «нечестной» игрой, так как три главы ни в одном из вариантов не объединяются в законченную историю. Например, в третьем эпизоде Кирков (далее идут имена героев) спасает Замиру ценой собственной жизни, в то время как во втором Анна рассматривает фотографии мёртвой Замиры перед встречей с вполне живым Кирковым. Это лишь одна из многих «ошибок» истории, допущенных, конечно, не случайно. Заставляя своих героев повторять «Круг не замкнётся» и «Время никогда не умрёт», Манчевский прямо говорит о том, что каждая глава (не) может быть как началом, так и концом истории: в водовороте человеческих безумств и жестокостей логика не имеет значения.

Возникает закономерный вопрос: можно ли назвать картину «Перед дождём» киноигрой? Ведь любой игре необходима механика, приводящая создаваемый мир в движение. Фигуры в «Тетрисе» падают, а не поднимаются, пешка, достигнув противоположного края шахматной доски, превращается в другую фигуру. Какой же смысл в киноигре, если мультивариативность в ней даже не подразумевается? Разве кто-то будет играть с Кубиком Рубика, который невозможно собрать? Если это имеет смысл в контексте произведения, то да. Каждая игра устанавливает свои правила — не только для игроков, но и для своего собственного мира. Эти правила в микрокосме игры значат больше, чем законы жанра в целом. Закольцовывая пространство мира, Манчевский отвергает математическую логику, при этом чётко следуя ей: ведь на круге, состоящем из точек, нельзя найти ни одной! Наугад ткнув в любую его часть и утверждая, что там находится точка Х (которую ввели вы сами, таким образом обозначив правила), вы будете и правы, и не правы. Точно так же, доказывая, что «Слова» или «Фотографии» (названия эпизодов-«глав» фильма) — начало истории, вы будете и лгать, и говорить правду.

При этом механика игры никуда не исчезает — ведь и отрицание суть утверждение противоположного. Раз уж мы говорим об играх, приведу пример из индустрии. С конца 1980-х годов существует популярный жанр RPG, где пользователь управляет группой героев, постоянно вступающих в схватки с врагами. Игровой процесс заключается в том, что субъект последовательно атакует отдельно взятого врага, нанося ему определённый ущерб. Эта механика ни у кого не вызывала нареканий и оставалось неизменной до 2015 года, когда вышел независимый проект «Undertale». В целом соответствуя заявленному жанру, игра не включала в себя главного — сражений с противником. В её механике попросту отсутствует столь необходимое для RPG понятие наносимого урона. Тем не менее, критики высоко оценили игру, которая до сих пор пользуется популярностью по всему миру.

Так же и с картиной «После дождя». Фильм игнорирует правила композиции художественного произведения, но фильмом, так же как и игрой, при этом быть не перестаёт. Здесь просто действует другая механика, очень, к слову, распространённая в игровой среде. Называется она «Roguelike», и её главной особенностью является случайная генерация уровней: каждый «провал» игрока приводит к перестраиванию всего игрового пространства, причём варианты этих уровней никем не запрограммированы: они создаются самим компьютером с помощью аппаратного генератора случайных чисел; последовательность этих уровней также непредсказуема. Наконец, при всей оригинальности своей работы, Милчо Манчевский так и не отходит от определённого нами главного признака жанра: изменение как конструирующего принципа.

Киноигра вряд ли когда-нибудь станет частью кинематографического мейнстрима: студийные боссы не будут даже открывать подобные сценарии, а массовый зритель не сделает ей кассу в прокате. «Фильм-игра» обречён на вечный авангард, но в этом его преимущество: находясь на стыке двух самых современных (и популярных!) искусств, он в равной степени влияет на оба. Вероятно, мы никогда не увидим идеала киноигры, но даже один настоящий шедевр сможет в корне изменить будущее мировой культуры.

Примечания

[1] Хотя в киноигре могут действовать любые правила, их наличие не превращает любой фильм в игру. Например, рамочная структура «это всё сон/видение/вымысел» — вспомним недавний «хит» британца Гая Ричи «Джентльмены» — является лишь так называемым «сюжетным поворотом», plot twist, но никак не корнем головоломки. Игра подразумевает протяжённый во времени процесс с изначально заявленными правилами (у того же Манчевского деление на главы даётся на первых минутах), а не внезапное раскрытие «истины». Мы ведь не играем с чёртиком из табакерки.

[2] Американский писатель Р.Л. Стайн, руководствуясь этим принципом, создал целый ряд литературных произведений, где в конце каждой главы читатель должен выбрать один из вариантов действий персонажа и в зависимости от этого выбора перейти на определённую страницу — и так вплоть до финала.